Desarrollo de estrategias efectivas para el control de Drosophila suzukii

Se requiere más inversión en investigación

Rodrigo Lasa y Trevor Williams Red de Manejo Biorracional de Plagas y Vectores Instituto de Ecología AC, Xalapa, Veracruz. rodrilasa@gmail.com (Apoyo del proyecto n° 1028, CONACYT-PDCPN2015)jueves, 21 de septiembre de 2023

La producción de berries en México representa actualmente a un sector estratégico para el país y está dentro de las prioridades de instancias gubernamentales y productores privados, habiéndose incrementado la superficie de estos cultivos en los últimos años principalmente por la elevada rentabilidad, rápido retorno y las grandes posibilidades de exportación. La introducción de la mosca de las alas manchadas, Drosophila suzukii (Matsumura), una plaga invasora de alto impacto económico originaria de Japón, es una de las principales problemáticas en la producción de estos cultivos, sobre todo en frambuesa, zarzamora y arándano.

Esta mosca fue reportada en México por SAGARPA en 2011 y su dispersión en el país ha sido imparable estando ya presente en más de ocho estados de la República, en donde genera pérdidas de producción y restricciones a la exportación. A diferencia del resto de las moscas de este tipo que atacan a frutos muy maduros, generalmente cuando han caído al suelo, D. suzukii tiene un ovipositor aserrado que le permite rasgar la fruta en proceso de maduración para depositar sus huevos, provocando un daño directo sobre los frutos antes de ser recolectados.

Algunas de las dificultades para el control de esta plaga están asociadas fundamentalmente a su rápido ciclo de desarrollo (7-8 días), alta fecundidad y amplia plasticidad para infestar una gran diversidad de hospederos cultivados y silvestres. Las larvas, al mantenerse durante todo el periodo de desarrollo larvario dentro del fruto, son difíciles de controlar con productos insecticidas, lo que obliga a utilizar estrategias para el control de la plaga en sus estadios de pupa (capullo) y adulto. Ante estas circunstancias, la integración de varias estrategias de manejo debe ser considerada, muchas veces de manera simultánea, para reducir los niveles poblacionales, reducir el daño y evitar la generación de resistencias a los productos fitosanitarios.

Antes de definir algunas de las principales estrategias utilizadas para el control de esta plaga, es importante mencionar que el monitoreo y/o el uso de modelos predictivos son clave para establecer el tipo de tratamiento de control a utilizar. Las estrategias deben planificarse con base en los niveles poblacionales y su dinámica en el tiempo y el espacio, las cuales varían según diversos factores como el cultivo, región productora, sistema de plantación, variedad y clima, entre otros.

La utilización de trampas y cebos altamente atractivos para el monitoreo de adultos (generalmente a base de vinagre de manzana con o sin vino o mezclas de levadura) o la revisión de larvas en frutos de manera frecuente en los invernaderos ayuda mucho en la toma de decisión de las estrategias de control a utilizar y la eficacia de las mismas.

Entre las principales estrategias de control que deben ser consideradas podemos indicar las siguientes:

Prácticas de manejo del cultivo

Una acción clave en la reducción de las poblaciones de la mosca está relacionada con la destrucción de los frutos que quedan sobre el cultivo o caídos en el suelo una vez termina la cosecha. La eliminación de estos frutos después de cada cosecha, aunque es costosa, reduce de manera importante las poblaciones de la plaga.

Estos frutos deben destruirse introduciéndolos en una bolsa (preferiblemente negra) y colocándolos al sol para que se mueran todas las larvas y las pupas que contengan. Asimismo, es importante revisar los árboles de frutas silvestres cercanos a los invernaderos y que pudieran servir como reservorio de la plaga. Por ejemplo, guayaba, en los cuales también se deben eliminar los frutos ya caídos al suelo con la finalidad de reducir la abundancia de la plaga. Todas las plantas susceptibles registradas para D. suzukii pueden consultarse en la página web www.cabi.org/isc/datasheet/109283 (en inglés). Tal vez para el caso de México los frutos silvestres de mayor importancia para el desarrollo de esta plaga son: guayaba (común en traspatio), capulín, sauco y hierba carmín.

Las mallas plásticas con tamaños de poro pequeños, en torno a 1 mm, son barreras físicas que evitan la infestación de la fruta. No obstante, dado el alto costo de estos sistemas de producción, suelen ser utilizados solo para variedades muy susceptibles y de alto valor comercial, como pudieran ser algunas variedades de arándano.

Control químico y extractos vegetales

Entre las materias activas más recomendadas y utilizadas en México, podemos destacar algunos insecticidas piretroides como bifentrina, piretrina y z-cipermetrina y los organofosforados malatión y diazinón. Otras dos de las materias activas más utilizadas por su actividad biológica y bajo efecto perjudicial sobre los animales e insectos benéficos son spinosad y spinetoram. Estos productos son altamente efectivos y aunque se permite su aplicación 5 o 6 veces durante la temporada, por lo que deben ser alternados con otras estrategias de control para evitar el desarrollo de resistencias. En cambio, los neonicotinoides, como imidacloprid y tiametoxan, aunque se ha reportado que pueden generar mortalidad y efectos subletales en adultos, no son tan efectivos para el control con esta plaga como los productos mencionados anteriormente. Y finalmente, aunque están registradas para el control de esta plaga, estudios realizados con azadiractina y abamectina demuestran que estas sustancias no son muy efectivas.

La mayor parte de los insecticidas mencionados anteriormente tiene un efecto tóxico por ingestión y por contacto. Hasta la fecha, no existe el desarrollo de un cebo tóxico específico para esta mosca, a diferencia del producto comercial GF-120, una mezcla de spinosad con sustancias fagoestimulantes, que es ampliamente utilizado para el control de otras moscas de la fruta, como los tefrítidos del género Anastrepha.

Algunos ensayos de laboratorio y campo han revelado que la mezcla de pequeñas concentraciones de azúcar (3 g/litro), o incluso la mezcla de azúcar con levaduras, mejoran significativamente los niveles de control de la plaga con algunas materias activas como spinosad. No obstante, es necesario realizar experimentación complementaria sobre el uso de este tipo de mezclas para el control de la plaga en México.

En la agricultura orgánica son muy pocas las materias activas disponibles y el uso continuado de spinosad probablemente pueda precipitar el desarrollo de resistencias. Por ello, muchos otros productos comerciales con efecto repelente están siendo aplicados en el control de esta plaga. No obstante, en la actualidad no hay estudios publicados que sean contundentes sobre su eficacia para reducir el daño en la fruta.

La falta de materias activas para el control de esta plaga, y la necesidad de mantener los residuos de plaguicidas por debajo de los niveles máximos de residuo exigidos para exportación, parece haber propiciado el uso de estos biopreparados que pueden contener extractos de diversos productos naturales como ajo, canela, chile picante, chicalote, semillas de soja, cuassia y tajetes. Otras sustancias químicas repelentes como octenol y geosmina, las cuales han demostrado eficacia en campo en otras regiones del mundo, no están registradas actualmente en México.

Los aceites esenciales de diferentes plantas medicinales como el eucalipto, jengibre, citronela, menta, lavanda y tomillo también han mostrado efectos de repulsión en condiciones de laboratorio, pero estos no han sido desarrollados comercialmente ni probados rigurosamente en condiciones de campo. En otras especies de moscas, como los tefrítidos, una combinación de estrategias de repelencia-atracción, utilizando dispositivos altamente atractivos junto con los repelentes, han dado resultados satisfactorios de control, algo que debería ser evaluado e implantado en la producción de los berries en México.

Algunas moléculas, basadas en polímeros naturales que generan un recubrimiento comestible sobre la fruta, también han sido probadas en laboratorio permitiendo reducir de manera parcial los niveles de infestación de la fruta. En la actualidad este tipo de producto no ha sido registrado y utilizado a gran escala en campo por su alto costo y por la dificultad de obtener buenas coberturas de los frutos tratados, sobre todo de los frutos ubicados al interior de la vegetación.

Control biológico y uso de los insecticidas biológicos

Aunque se han reportado varias avispas parasíticas, depredadores y enfermedades de D. suzukii, frecuentemente los estudios muestran un efecto de reducción de plaga en condiciones de laboratorio, pero no hay un efecto de control importante cuando estos organismos son utilizados en campo. No obstante, estas estrategias de control biológico podrían ser utilizadas de manera complementaria en el manejo de esta plaga, sobre todo en reservorios naturales y cuando los niveles poblacionales son bajos para evitar brotes de la plaga o para limitar el crecimiento poblacional de la plaga durante periodos de tiempo específicos.

Las avispas parasíticas más frecuentes de estas especies en México son Pachycrepoideus vindemiae y Trichopria drosophilae. Respecto a los depredadores, algunas especies de chinches depredadoras como Orius spp. y Anthocoris spp., el neuróptero Chysoperla carnea o los escarabajos Labidura spp. y Dalotia coriaria han sido también observados consumiendo larvas y pupas de la mosca, pero con efectos importantes solo en condiciones de laboratorio.

En términos de insecticidas biológicos, México dispone de una amplia diversidad de productos comerciales basados en hongos patógenos para el control de diferentes plagas. Entre las principales especies para control de D. suzukii podemos mencionar Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Paecilomyces fumosoroseus. Además, existen varias cepas autóctonas de Isaria javanica que están en fase de evaluación. Dado que es bien conocida la diferencia de actividad entre las distintas cepas de hongos y sus formulaciones en función del tipo de insecto a controlar, y las condiciones de aplicación, es necesario realizar estudios sistemáticos para evaluar la efectividad de estos productos en México. Otros productos basados en los nemátodos Steinernema capocapsae o S. feltiae también han sido evaluados para el control de pupas en suelo, pero por el momento son costosos y a veces no generan resultados satisfactorios.

Trampeo masivo y estaciones cebo

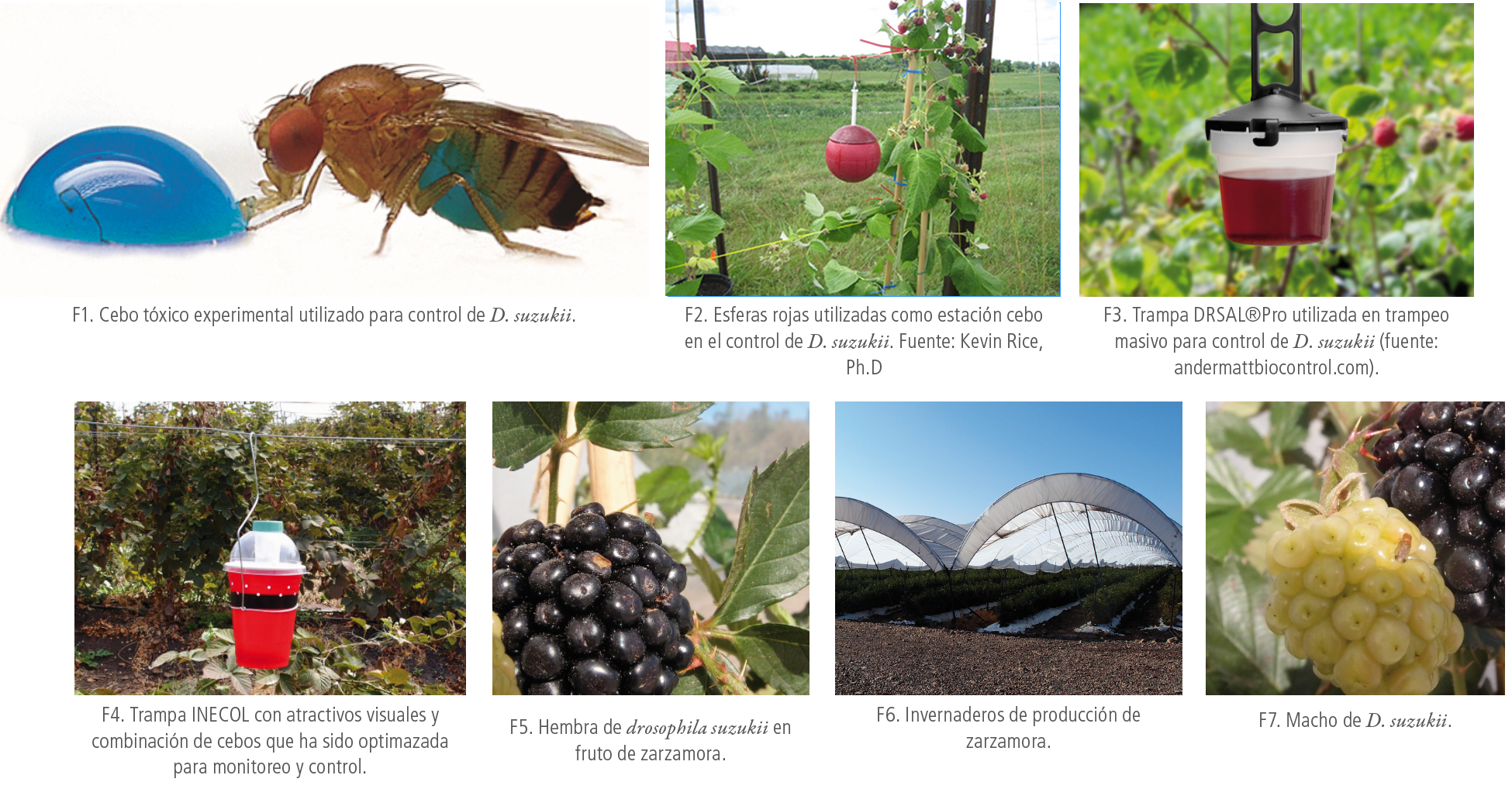

El trampeo masivo es una estrategia que consiste en la disposición de un número determinado de trampas para que la captura de moscas reduzca la población de plaga y por ende el daño sobre el cultivo. Normalmente se utilizan entre 150 y 200 trampas por hectárea, aunque pueden utilizarse menos si se realiza el trampeo masivo junto con otras estrategias de control. Las trampas deben ser muy efectivas y para ello suelen contar con un atractivo visual, muchas veces de color rojo y negro, en combinación con un atrayente, generalmente a base de vinagre de manzana con vino, productos de fermentación o la combinación de ambos. Una trampa desarrollada en el Instituto de Ecología AC (INECOL) con estas características ha tenido altos niveles de captura de D. suzukii en condiciones de campo, aunque todavía no ha sido evaluada como dispositivo para trampeo masivo.

Un detalle importante para esta estrategia es que la atracción de los cebos sea duradera (6-10 semanas) y la evaporación del cebo no muy alta, con la finalidad de que no tengan que ser recebadas las trampas frecuentemente. La ventaja de esta estrategia de control es que realiza un control continuo de la plaga durante gran parte del periodo de cosecha y puede ser utilizada en la agricultura orgánica. En caso de los invernaderos que utilicen otras estrategias de control complementarias, el trampeo masivo también podría realizarse a nivel perimetral, sobre todo reforzando aquellas zonas que son entrada principal de la plaga, bien por vientos dominantes o por parcelas de otros cultivos comúnmente infestados.

En cambio, el control con estaciones cebo es un concepto similar al del trampeo masivo, pero en el que después de atraer al insecto este no es capturado, sino que consume una dosis letal de un cebo tóxico aplicado sobre un dispositivo que posteriormente provoca la muerte de la mosca. Estos dispositivos también disponen de atractivos visuales (generalmente rojo) y una estructura sobre la que se deposita el cebo. Uno de estos dispositivos de esfera roja fue desarrollado para la mosca de la manzana Rhagoletis pomonella, y ha demostrado ser efectivo también para el control de D. suzukii en ensayos experimentales en EEUU. Discos de atracción y muerte también han sido utilizados y actualmente se está innovando en el desarrollo de algunas formulaciones de cebos tóxicos con polímeros o geles que incluyen estimulantes alimenticios y que favorecen la atracción, consumo y persistencia de este tipo de cebo, factores que son clave en su eficacia para el control de esta plaga. El uso de estos dispositivos tiene la gran ventaja de que el producto tóxico se utiliza en bajas concentraciones y nunca se aplica sobre el cultivo por lo que no contamina la fruta.

Consideraciones finales - estudios rigurosos en el campo mexicano

A pesar de que México lleva aproximadamente siete años trabajando en la optimización del control de D. suzukii, todavía son muchas las investigaciones necesarias para determinar la actividad real de algunas materias activas utilizadas en México, sobre todo el efecto de los productos repelentes. Estudios enfocados a optimizar las estrategias de uso de los productos repelentes con sistemas “pull-push” (repelencia-atracción) serían clave para su uso adecuado dentro de paquetes tecnológicos apropiados para el manejo biorracional de esta plaga en los principales cultivos afectados. De igual manera, una evaluación sistemática sobre la eficacia de los productos comerciales basados en hongos patógenos, probados en los diferentes cultivos mexicanos, favorecería la toma de decisiones por parte de los productores.

Estudios adicionales sobre estrategias de trampeo masivo, la eficacia del trampeo perimetral y el desarrollo de cebos tóxicos selectivos, así como el de las estaciones cebo serían muy pertinentes para fortalecer estos paquetes tecnológicos. Bajo la premisa de que las estrategias de control y la eficacia de muchos productos de control son variables en función de las regiones climáticas, los cultivos y otras particularidades relacionadas con los sistemas de producción, la investigación sistemática y rigurosa debe ser realizada y contrastada “in situ” para validar su uso.

Ante la gran necesidad de conocimiento que debe desarrollarse todavía para optimizar, mejorar y transferir al sector productivo muchas de estas estrategias de control, es necesario que tanto productores como la industria del sector sean partícipes en el desarrollo de investigación pertinente que esté focalizada a solventar este problema que existe dentro de un sector prioritario para México.

Solo acciones que favorezcan una sinergia entre los productores, centros de investigación, instituciones de gobierno, universidades e instituciones tecnológicas, así como los productores y comercializadores de productos de control podrán permitir que se realice investigación pertinente para el desarrollo de paquetes tecnológicos que permitan el control efectivo de esta plaga.

MIP